4年半ぶりの7区の住民バザー。

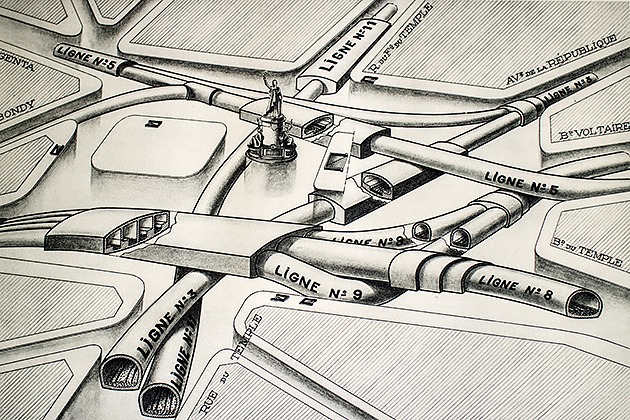

Le chemin de fer métropolitain de Paris(パリの都市鉄道)という、アール・デコなデザインの本を見つけた。1931年出版。

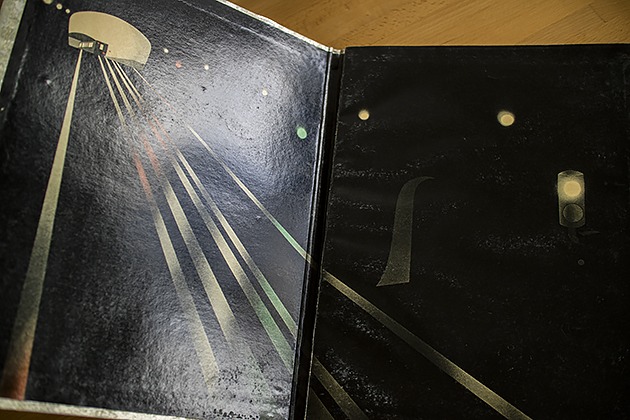

銀色に鈍く光る表紙をめくると、素晴らしいイラストと文字デザインの連続。

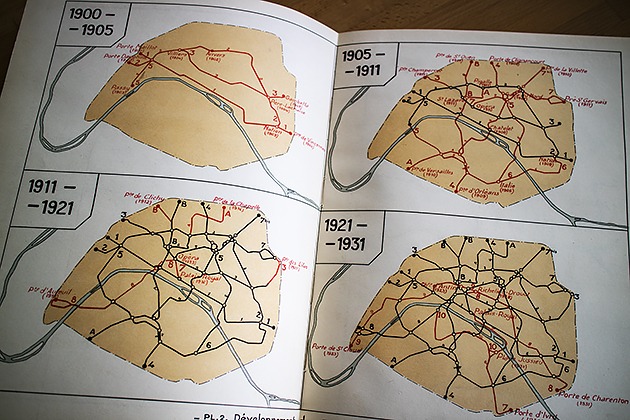

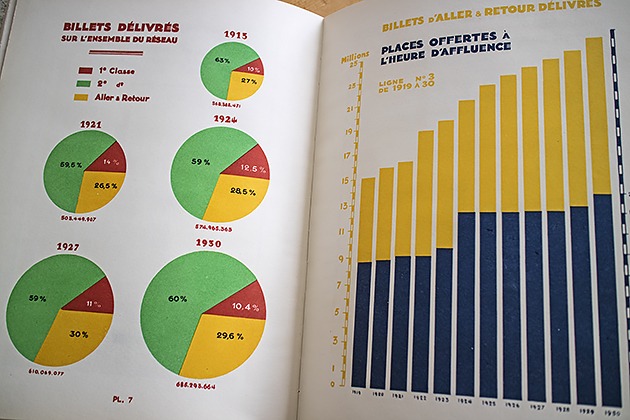

当時の駅の写真や路線図はもちろん、ニューヨークとロンドンとパリのメトロ比較、乗客数の推移などの図表がたくさん入っている。

レピュブリック駅の路線交差を立体的に描いたイラストなんかもある。

同じ男性のスタンドでもう1つ、第二帝政様式の小さな額を買う。

ずっと探していたのだけれど、ここまで良い状態のものは、今まで見かけなかった。

素材は、合成樹脂の先祖であるBois durci(ボワ・デュルシ)、1856年にパリで発明された製法。1856年といえば、隣国イギリスでは象牙の代用品としてセルロイドが発明された(が、製造コストがかさみ、商業ベースに乗せられず失敗した)年でもある。

まず、パリサンドルか薔薇か黒檀の樹木の粉末(ブラジル産パリサンドル材が最高品質だそう)と、牛の血液(!)と、ゼラチンまたはアルブミン(鶏卵の白身)を混合し、乾燥したものを細かく粉砕。

その粉末を金型に流し込み、高温(150~200度)高圧で圧縮整形する。

半時間後に型ごと冷水に浸け、急冷して型から外す。

オブジェの裏側は平らに削りならし、装飾のある表側には光沢を出るように研磨する。

ボワ・デュルシは一見して木材に見えるけれども比重が大きく、水に沈むのだ。

浮き彫り模様の繊細なデザインが好まれ流行したため、金属の型のデザイン工程が最重要視された。

材料は全て廃棄物の再利用だ。

牛の血液はパリの屠殺場から、樹木片はパリの家具制作工房から調達されたらしい。私が買った額はほぼ真っ黒なので、おそらく黒檀ベースに黒の色素を加えたものだと思う。

ボワ・デュルシ素材は1926年を最後に、ベークライト(フェノール樹脂)をはじめとする合成樹脂に取って代わられる。

ということは、この額は19世紀末から1920年代前半に作られたものだ。

100年前の合成樹脂、しかも木材と牛の血液と卵の白身という、まるで魔女が薬品でも作りそうな材料で作られた品が、今でも完全な形で残っているとは。

額の中には、周囲を粗くカットされた兵士の写真が。

ヘルメットの形がおもしろい。熱帯植民地で任務に就いた兵士用の、コルクまたは植物繊維製のヘルメットらしい(鉄製じゃないのは材料不足によるものか、それとも暑くて鉄のヘルメットなんて被っていられないからか?)。

と、ここまで調べて書いた時点で、「もしやボワ・デュルシじゃなくて、エボナイトなのかも?」という疑念が頭をよぎり、エボナイト製のアンティークについても調査。

私なりに調べ考えた結果、額縁を絶縁状態にする理由が全くない(フランス人はロジックでないことは嫌う)のと、パリで見つけた品物であることから(エボナイトの発明者Charles Goodyearはアメリカ人であり、わざわざ素材や製法許可を彼の地から輸入する方が高くつく)、この額はボワ・デュルシ製だと思う。

エボナイトは木材のように可塑性があるので、塊を彫刻すれば細かい意匠も作れるが、当時の道具と熟練職人の数を考えると、ここまで細かい模様を大量に彫ることは難しく、高温で金型に入れ圧縮整形した、と考えた方がロジックだ。

エボナイト(Ebonite)とは、

生ゴム(gutta-percha、ガタパーチャ)に多量の硫黄(含硫率30-40%)をまぜ長時間加熱して得られる、光沢のある黒色の硬い物質。外観が黒檀(エボニー)に似ているのでエボナイトと呼ばれるが、マーブル柄などの色エボナイトも存在する。

エボナイトは化学的に安定し、耐候性、耐酸性、耐アルカリ性にすぐれる。

絶縁性も極めて高く、かつては電気器具の絶縁体として用いられた。

プラスチック(合成樹脂)とは似て非なるものであり、あくまでゴムの一種であり天然樹脂に分類される。

ボウリングの球や、万年筆の軸、サクソフォーン、クラリネットといった楽器のマウスピースや喫煙用パイプのマウスピースに用いられる。

比重は黒檀、エボナイト、ボワ・デュルシともほぼ似たような値を示すようだ。

アルミとニッケル合金製の卵立てと、そろいのスプーン。

企業の宣伝グッズと見え、文字が入っている。文字中毒なので、文字入りのオブジェを買わずに去ることはできない。

卵立てには、CRÊME ECLIPSE CIRAGE A LA CIREという文字(アクサン・グラーヴのcrèmeではなく、アクサン・シルコンフレクスのcrêmeなのが興味深い。同じメーカーの他の広告などではcrèmeと表記されているので、おそらくこの品物の製造上のミス)と、顔のついた満月が2つ描かれている。

「クレーム・エクリプス」は、Société Générale des Cirages Français(フランス靴墨総合商会、という感じか)から1881年に発売された靴磨きクリームの商品名。1921年には公式に商標登録されている。

1900年に特殊撮影の創始者ジョルジュ・メリエスが広告映像「Le Cirage Eclipse」を制作したことでも有名らしく、リアルな表情の満月のイラストへの既視感に合点がいった。1902年にメリエスが発表した短編映画「Le Voyage dans la Lune」に登場する、満月のキャラクターに相通ずるセンスだ。

商品名のEclipseとは「日蝕」の意味。

暗色で悲壮な表情の月が、明るい黄色の上機嫌な月に半分隠されたイラストが示すように、「貴殿のくたびれてくすんだ色の靴も、エクリプス・クリームを使えば、すぐさま輝く表情を取り戻しますよ!」ということである。

靴磨きと全く関係のなさそうな卵立てが、広告宣伝品に選ばれている点は不思議。当時の人々がこぞって欲しがる、人気アイテムだったのだろうか?

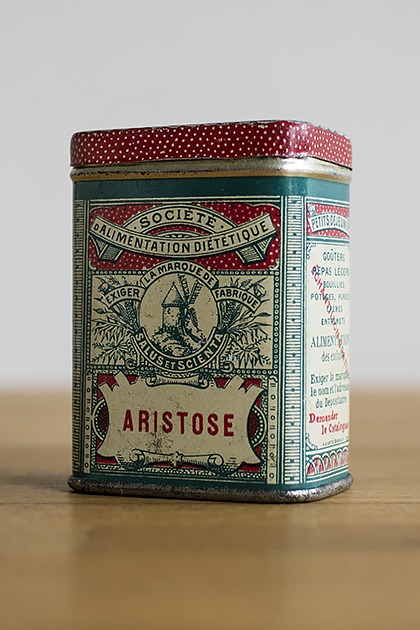

ミニサイズのティン缶。

これと同じシリーズの普通サイズの缶を、3年前に買っている。

右が普通サイズ。左が今回買った、サンプル配布サイズ。

商品名のアリストーズという単語で調べても、食品名としてはヒットしないのでよく分からない。Jammetという屋号の、パリ8区にあったマルトース(麦芽糖)の専門店の品なので、粉末状マルトースの一種なのではないか、と思っている。

ミニャルディーズ(食後に供される数種類のミニサイズのケーキやエクレアなど)用のサーバー兼ナイフ。

ミネルヴァの横顔刻印が入った925シルバー製の刃に、シェル製の持ち手で、ずっしり重い。

セットでなく、ばら売りしてくれたので買えた。

メッキでない銀製品は高価で、なかなか手に入らないからうれしい(銀は素材としてあまり堅牢ではなく、刃部分には向かない。刃が銀製のナイフは、ほとんど見かけない)。

第二帝政様式っぽいデザインだけれど、1910年代の品物だそうだ(売り主の曾祖父母の代あたりか)。

2 Comments

いつも素敵な品物の写真ありがとうございます。

フランスには行ったことがないのですが、いつかパリのブロカント巡りをしてみたいな、と夢見ています。

今日のお品物はどれも私の好きなタイプのものだったので、思わずコメしてしまいました〜

Corvallisさん

コメントありがとうございます!この日はいいものばかり見つかって、私もホクホクでした。

いつかフランスに旅をされる時には、ぜひブロカントも楽しんでください。